LOGOSキャンドルランタンのガス化 ― 2021/06/19

ガスバーナーとLOGOSのキャンドルランタンを使ってガスランタンを作りました。

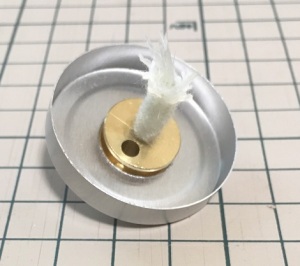

使うパーツはLOGOSキャンドルタンタン、自転車のベルのリン部、ネジ(M12、ピッチ1mm)、ガスバーナーの調節部(ガスバーナーのこの部分はネジ込みで外せる)。

ガスバーナーはオイルランタン化したときに余ったものを使ってもいいのですが、構造の勉強のために分解したので新しくOD缶用のガスコンロを購入しバーナー部分を取り外して使いました。

写真1 使うパーツ

LOGOSのキャンドルランタンのそこには丁度いい大きさの穴がありているので、バーナーを通してM12xピッチ1mmのネジで止めるだけで使えます。しかし、ガスコンロにも使いたいのでバーナー部が簡単に取り外しできるようにネジをランタンの底に耐熱ボンドで接着しました。それだけでは横風によって火が消えるので風防として自転車のベルのリン部分をその上に接着しました。リンの穴は直径12mmに広げる必要があります。風防委は写真2が取り付け寛容の状態です。

写真2 取り付けを完了して状態

ガスバーナー部とガス缶を取り付けてガスランタンの完成です。

写真3 LOGOSガスランタン

分解してキャンドルをセットしてキャンドルランタンとしても使えます。ただし、自転車のベルのリンの内側にはハンマーが当たる出っ張りがあるのでそのままではティキャンドルが入りません。

写真4 LOGOSキャンドルランタンとしても使用可能

【注意事項】

●ガスランタンの場合横風で火が消えるとガスが出続けるので風防はできる限り

完全なものにすることが大切です。

●ガスの炎は10~20mmのとろ火に調整してください。

●最初はガスの炎が安定せずしばらくすると大きくなることがあるので

調節し直してください。その後は安定します。

●一晩安定して使えるか確認のために安全なところで数時間連続使用テストを

してください。

完全なものにすることが大切です。

●ガスの炎は10~20mmのとろ火に調整してください。

●最初はガスの炎が安定せずしばらくすると大きくなることがあるので

調節し直してください。その後は安定します。

●一晩安定して使えるか確認のために安全なところで数時間連続使用テストを

してください。

●オイルランタンより風に弱いようです。風のないところでの使用をお勧めします。

●とろ火タイプのランタンは消えたときを考えるとオイルランタンの方が安全です。

●ガスランタンはマントルを使うタイプの方が消えにくいのでいいと思います

ガスランタンをオイルランタンに改造 ― 2021/06/17

以前やったLOGOSのキャンドルランタンのオイルランタン化は渋い真鍮色の古風なランタンになりましたが、今回はステンレス製のキャンピングムーンのガスランタンとTATONKA製のアルコールストーブを結合してシルバー系のオイルランタンにしてみました。

1)ガスランタンはマントルで光を出す方式なのでマントルを加熱するためのバーナーヘッドがついています。上蓋と歩やガラスを外せば手で簡単に抜けるので取り外します。

2)下部についているガスボンベと結合するバーナー部を外します。ねじ込まれているだけなので簡単に外せます。

3)TATONKAのアルコールストーブの蓋に直径12mmの穴をあけます。

ガス抜き用に中心から17mm離れた位置に1~2mm程度の穴をあけます。

3)このを2)で外したガスバーナーの代わりに取り付ければ完了です。

4)しかし、これに合う穴あきネジがなかなか見つかりません。

使えそうな代用品が2つ考えられました。1つは1つはバーナー部の調節ネジの根元についている真鍮製のネジですがネジ代が短く固定が不安なので不採用。もう一つは余っていたTVアンテナケーブル中継器。こちはネジ代が長すぎますがワッシャーを入れれば何とか使えそうなのでこれにしました。ガスライター(トーチ式がいい)で加熱すると柔らかくなり割りばしなどを突っ込めばきれいに抜き取れます。

完成品は写真4です。古風なちょっと高級なタンタンに見えます。これもなかなかの出来栄えです。

写真1 ガスランタン +

写真2 ガスランタン写真2 +

写真3 TVアンテナケーブル中継器 ||

写真4 合体したオイルタンタン 完成品

余り

写真5 余ったバーナーヘッド

写真5 余ったガスバーナー部

【注意事項】

●燃料にアルコールは使用しないでください。

ランプ全体が温まるとアルコールの気化が促進され空気穴などから噴き出し

火まみれになり危険です。

98度Cくらいまでは発火しないパラフィンオイルが煤も出ずお勧めです。

●ガスの炎は10~20mmのとろ火になるように芯の露出を調整してください。

芯の太さにもよりますが1~5mmくらいしか出す必要はありません。

●一晩安定して使えるか確認のために安全なところで数時間連続使用テストを

してください。

●一晩安定して使えるか確認のために安全なところで数時間連続使用テストを

してください。

●タンクは持てる程度の熱さですがランタン部分はやけどするほど熱くなります。

冷めるまでは素手で触らないようにしてください。

フィレストヒル用オイルランプ改善 ― 2021/06/16

フォレストヒル用オイルランプ作成1の方式だと火口を取り外すことができなかった。

写真1 作成1の方式

この方式では芯の交換などのときに大変で最悪壊さないといけなくなる。そこで今回は火口を取り外しできるように改善することにした。写真1の左のタイプと右のタイプではやり方が違うので別々に紹介する。

■左のタイプの改善方法

ルナックスオイルランプMGT-4のビンの口の内径は約16mmで火口がOリングで嵌める仕組みなので次のパーツを利用することにした。これは鋸の円盤で20mm穴のものを16mm穴に変換するものでこれがそのまま使える。

写真2 ノコ内径変更用カラー

メンタム間の蓋に20mmの穴を開けてこれを接着する。これで火口をOリングで嵌められるようになりオリジナルのような使い方ができるようになる。内径がきつければ1000番ぐらいのラッピングペーパーで磨いて広げればいい。写真2が火口を外した状態で、写真3が嵌めた状態。なかなか美し出来栄えと思う。

写真3 火口を外した状態

写真4 火口をはめた状態

■右のタイプの改善方法

このタイプは使い捨てなので芯が固定されていて取り換えできない。そこで芯が取り外しできるように火口を改造する。次のAVスリーブなるパーツを火口の代用にすることにした。これは電線を2本圧着して繋ぐ円筒形のパーツで外径が5mmだが片方が広がっているのがポイントである。

まず、芯の穴をドリルで直径5mmに拡大する。ちょうど空気抜き穴を残すぐらいの大きさになり空気穴の働きは疎外しない。

次に、スリーブの広がっている方を上にして芯を通したものをその穴にはめ込めば完了である。広がった部分で止まり穴に落ちることはない。

写真5 使うパーツと完成イメージ

前回は金属部分を切り取ってアルミ缶に移植したが、今回は炎の位置を下げるためにプラ容器の底を少し切り落としてアルミj缶を接着して底蓋とした。

オイルは火口を抜いてスポイトなどで入れる。口が広くボトルが透明なのでオイルの量も確認できるので使いやすい。

また、付属のキャップがそのまま使えるのでオイルを入れたままでも持ち運びできる。使い捨てタイプが再利用可能タイプになった。これもなかなか美しい。

写真6 再利用型の完成品

フィレストヒル用オイルランプ作成2 ― 2021/05/29

使い捨てのオイルランプ(ルナックス・ディスポーザブルオイルタンクHD-8(写真1を使って高さの低いオイルランタンを作ります。

写真1 ルナックス・ディスポーザブルオイルタンクHD-8

■火口の切り落とし

これは使い捨てになります。そこで、使い終わったボトルの火口を使いたいが火口が外れないのでのこぎりで切り取ります。ボトルは耐熱プラスティックなので細工用の鋸を使うときれいに金具の部分だけ切り落とせます。

■メンタム缶の蓋

前回と同じメンタム缶の蓋に穴をあけますが、今回は火口の直径が大きいのでドリルやリーマーでは無理なのでハサミで円形に切りやすり掛けで直径をそろえました。取付は耐火ボンド(J-B-WELD)でくっつけます。1日置くと完全に固まり写真2のようになります。

写真2 接着済みの火口

ルナックス・ディスポーザブルオイルタンクHD-8は燃焼時間を長くするためかかなり粘度のあるオイルをつかってるが、サラサラのパラフィンオイルを使うので空気穴を少し大きくした。そうしないとタンク内の気圧が上がると芯にしみたオイルが押し出されてあふれてくる現象が起きる。気あるが空気穴に逃げるように大きめにしてやると回避できる。

この製品のいいところはキャップがついているて穴をふさぐことができるのでオイルを入れたまま持ち歩けることである。

写真3 キャップができる

前回のランプと並べるとどちらも中々いい感じ。ボンドが見えないのと分解できることから分左の方が完成度が高い気がする。ただキャップがない点は負け。

写真4 比較

ランタンに火入れてみる。市販のランプをそのまま使うと炎はホヤガラスの上半分で燃えているが、この2つのランプでは下の方から燃えているのでキャンドルと変わらないいい感じだと思う。

写真5 ランタンに入れて比較

フィレストヒル用オイルランプ作成1 ― 2021/05/27

キャンドルランタンでよく知られているのがLOGOSとフォレストヒル(廃版)。ティーキャンドルで使うのが本来の仕様だが、キャンドルで使っているときに揺れると溶けたロウがこぼれてランタンの中が大変になる。そこで代用となるオイルランプが販売されている。しかし、 ティーキャンドルは高さが20mmくらいだが市販のオイルランプ(例えば写真4のルナックスミニMGT-4)は背が36mm以上ありランタンの真ん中に炎がくる。 写真1のようにホヤ下あたりから炎が出てると自然だが真ん中あたりで燃えているとおかしい。

そこで、完全ティーキャンドル風のオイルランプを作ることにした。

■キャンドルランタン紹介

写真1 LOGOS

写真2 フォレストヒル

■材料をそろえる

1)オイルタンク

材料をしてアルミ製のメンタム缶を使う。直径36~38㎜くらいの寸胴の缶がいい。写真3の下のネジ付きの蓋は中のオイルが漏れないようにパッキンをつけられるが蓋の淵の出っ張りがランタンのキャンドルホルダーに入らないので使えない。上のネジ無しがティーキャンドルとほぼ同じサイズなのでこれを使う。

写真3 メンタム缶(上:ネジ無し、下:ネジ付き)

2)火口

ルナックスミニMGT-4という市販製品でオイルで4時間持つらしい。これを購入して使ってみたが炎の位置が40㎜付近にくるのでおかしい。そこでこの火口だけ利用することにする。

写真4 ルナックスミニ(火口を流用する)

3)Oリング

ルナックスミニの火口には黒のOリングがついているのでそれを外す。もう一つ必要なので白い方のOリングを購入する。(内径:10mm 厚み2㎜、耐熱、耐油のもの)

写真5 使う部品(ルナックスミニの火口と黒Oリングと白Oリング)

■メンタム缶の蓋に穴を空ける

メンタム缶の蓋に直径は15mmの穴を空ける。ルナックスミニの火口を差し込むためには15mmジャストサイズでないといけない。大きすぎるとOリングで固定できなくなる。

写真6 直径15㎜の穴をあけた状態

■火口をその穴に差し込む

直径15mmだとこのようにぴったりをはまる。

写真7 火口を穴に差し込んだ状態

■元々ついていた黒のOリングを嵌める。

写真8 黒のOリングを嵌めた状態

しかし、黒のOリング1つだと蓋が固定できず隙間ができてしまう。

写真9 火口と蓋の隙間

■白のOリングを蓋と黒のOリングの間にはめる。

写真10 白のOリング(赤↑)を嵌めた状態

白のOリングが隙間をふさいでくれる。

写真11 火口と蓋が固定された状態

■オイルを入れる。

ルナックスミニの火口の横には穴が2つ空いている。小さい穴は空気抜き用で大きい方の穴はオイル充填用である。スポイトで入れることができるようになっている。ルナックスミニはガラスボトルに火口が刺さっているだけでOリングで止まっているので外してオイルを入れることもできるがビンの口にオイルが付くと固定力がなくなるのでお勧めしない。しかし、メンタム缶は蓋を取って入れた。

写真12 オイルを入れた状態

■蓋をして完成

なかなか自作とは思えない出来栄えである。

写真13 形は完成

■火を入れてみる

オイルが真に浸透したのを確認して灯火した。ちょうどいい炎である。

写真14 炎の具合

■オイル漏れのシール処理

このメンタム缶は蓋をかぶせるだけのタイプなので容器と蓋の隙間からオイルが漏れるのでシーリングする必要がある。耐熱・耐油ボンドで塞いでもいいが将来芯を変えるときに蓋が取れた方がいいのでテープ巻きにすることにした。耐熱・耐油テープが手元になかったので今回はスコッチのメンディングテープを使った。これでも全然問題はなかったが、ちょっと格好が悪いのでアルミテープあたりに変える予定。

写真15 テープ止めした状態

ディーキャンドルと変わらない位置でいい感じで燃えてくれる。

容器自体は15ml入るとのことですが、波並みれた場合の容量でしょう。実際は12mlくらいが限界でした。芯や火口の出っ張りと余裕を考慮したらそんなんもんでしょう。それでも日の長さを15mm以内に抑えれば3.5~4時間は持ちました。

フォレストヒルのランタンに入れると神無感じにないrまs。ティーキャンドルと大体同じ位置から炎が立ち上がります。

写真16 フォレストヒルに入れた状態

>> この方式だと芯の交換のためなどに外すことができないので作成3で改善案を出します。

4台目バイク 完全自作 RTS_TTR-6 ― 2019/01/06

CAAD10のパーツを色々交換したので余ったパーツを使って自転車を作ろうと思いました。問題はフレームですが58というサイズがなかなか市場になく気長に探していたらRTSというスペインのメーカのフレームが未使用でサイトに出ていたので即購入しました。

2012年モデルでエアロ構造には程遠いですが趣味乗りなので気にしません。むしろ頑丈祭なので安心できます。サイズ、色使い、形状ともに好みなのでいい買い物でした。

せっかくなのでコラムスペーサもカーボン製を購入しました。

BBはJISなのでホローテック2が使えメンテナンスもしやすいです。

コラムはリューターを使うときれいにカットできます。非常に細かな粉塵をまき散らすのでマスクは必須です。私は透明袋の中に入れて粉塵が外に出ないようにしてやりました。断面はツルツルで綺麗ですが防水対策として瞬間接着剤を断面に塗っておきました。

ハンドル、ステム、シートポスト、サドルもカーボンにそろえるために新規購入しました。

シフト、FD、RD、ブレーキはR8000を購入しホイールとクランクははCAAD10で使っていたRS-81とFC-6800を流用しました。写真は調整のための思想段階のものでバーテープはまいていません。

完成したRTS_TTR-6で嵐山に行ってきました。少しスローピングしていますがなかなかバランスが取れた好みのスタイルです。

ORTLIEBサドルバッグ改造 ― 2018/05/29

■改造の目的

ORTLIEBサドルバッグは内側に大きなナットが出っ張っていてそれが内容量を少なくしています。これをもっと平なネジに変えれば無駄な出っ張りがなくなり少しゆとりができます。

■準備材料

1)バインディングネジ

普通の頭が平のボルトとナットでもいいのですが、表にナットとボルトが見えて美しく仕上がりません。袋ナットを使えばボルトは隠せますが袋ナットの出っ張りのために取り付け取り外し時に台座と干渉してしまいます。そこで選んだのがバインディングネジです。これはステンレス製なので錆の心配がありません。

このネジは下写真のようにナット側も筒状になっていてボルトがその中に入り込んで締め付けます。これを使うと両端ともに平らに美しく仕上がります。

サイズは、ネジ頭が10mm、径4mm、長4mmのものを購入します。ネジ長が5mm以上だと構造上締め付けができません。(径4mmとはナット側の筒の外径でありボルトの太さはもっと細い。)

2)ワッシャー

内径4.5mm、外径16mm、厚み1mmのワッシャーを使います。

ワッシャーを使う理由は2つあります。

1つ目は、ネジ長が4mmだとサイドの2つのネジには長すぎるので1mmのワッシャーが必要になります。

2つ目は元のナットは15mmありそれで内から袋を支えられていましたが、ネジ頭が10mmでは外側の台座の角まで支えできず袋が下にめくれてしまいます。この状態では荷物を入れると台座の角に隙間ができてしまい恰好悪いし耐久性も疑問なので、角まで支えられる径のワッシャーを使うことにしました。

■改造作業手順

1)元のネジを外す

バッグの中のナットにレンチを噛ませて動かないようにしながらトルクスレンチ(T10番)で外します。最初から全部外してしまうとバラバラになり組み立て時に復元が大変になるので1か所ずつ取り換えていくようにします。こうすれば穴の位置は変わらずネジの取り換えが簡単になります。

2)バインディングネジ(ナット側)の取り付け

バインディングネジはボルト側の頭はマイナスドライバで回せますが、ナット側には溝がないのでドライバを当てることができず締め付けができません。そこで、台座側の穴の周り(上図赤丸部)に瞬間接着剤を塗って穴にバインディングネジのナットを落として固定してしまいます。こうすれば防水にもなります。

3)バインディングネジ(ボルト側)の取り付け

ボルトにゆるみ止め(ロックタイトなど)を塗り、バッグの内側からワッシャーとボルトをセットにしてナットにねじ込んでいきます。締め付け過ぎると瞬間接着剤が外れてしまうので適当はところでやめます。ロックタイトが聞いて来れば緩むことはないのでバカ力で絞める必要はありません。バッグの内側から締めるのはちょっとやりにくいですが最初だけ手で回せればあとはマイナスドライバで簡単にできました。

同様に残り2つも順に交換していくと以下のようになります。美しい。

4)サイドのネジ交換

サイドも同じで、ネジをはずし、外側のパーツに瞬間接着剤でナット側を固定します。サイドは天井側より厚みがなくナットの先が内側に少し出っ張ります。内側からワッシャーとボルトを袋の穴から出して外パーツを回すと簡単に仮締めできます(ロックタイトを塗るのを忘れずに)。この時にワッシャの穴にナットの先端が入るように注意してください。最後に外パーツの爪の位置を前方に固定しながらバッグ内側から本締めします。反対側も同様に付け替えます。

■ネジ取り換え完成

以下の写真のように平らなネジになりました。元の袋ナットの高さが10mmでこのネジ+ワッシャの厚みは2mmなので8mmのゆとりができました。

外観も美しい仕上がりで、取り付け取り外し時のネジ頭の干渉もなく快適です。

■使用パーツのまとめ

1)バインディングネジ

Lautechco バインディングネジ(10*4*4cm) x5個セット 789円

http://amzn.asia/dJBFv3I

2)ワッシャー

オノカツ SUS304 ステンレス大ワッシャー M4用 50枚【外径16mm, 厚み1mm】 820円

http://amzn.asia/1HPSvtb

東芝REGZAのHDD増設 ― 2014/05/05

数年前に買ったREGZA 37H7000というデジタルTVの録画用内臓HDDの容量が足りなくなってきたので増設HDDを外付けすることにしました。ヨドバシカメラで2TBのHDDが9000円と安くTVでも使用可だったので購入しました。しかし、帰ってから接続しようとしてもできません。よく調べてみるとREGZA 37H7000の増設HDDはeSATA、買ってきたHDDはUSBでした。開封したので返品できずPCの外付けに使おうかと思いましたが、自宅用PCには2TBもいらないのでやはりTVに接続したい。。。

そこで、いろいろ試すことにしました。

1.USB3-メス(USB延長)メス-eSATA変換-eSATAケーブルで接続・・・失敗

REGZA 37H7000まったくHDDを認識しませんでした。

使ったメス(USB延長)メスアダプタはUSB3対応ではなかった。

これが原因かと思いUSB3延長アダプタを購入。

2.USB3・eSATA変換アダプタ-eSATAケーブルで接続・・・失敗

USB3・eSATA変換アダプタ(オス-メス)があったのでこれを購入しました。

何段も変換するより単純なのでいいだろうと思いやってみましたが、

認識しませんでした。

3.そこでググって情報を収集

先駆者がいました。

http://laineema.gger.jp/archives/4664456.html

これが非常に参考になりましたというより100%完璧に真似しました。

4.おかげさまで成功しました

1)HDDはFAT32でフォーマットしなければいけない。

この時代のGEGZAはFAT32のHDDしかだめらしい。

そこでFAT32にフォーマットしなおしました。

ツールも上記サイト推薦のバッフローのFAT32フォーマッタ(無料)を使用。

色気だしてフォーマット後、2.の方式で試してみるもNGでした。

2)ケースを分解しHDDドライブを取り出す

そして推薦のHDD直結の電源とSATA-eSATAケーブルを購入。

3)裸のHDDに上記ケーブルをつないで実験・・・成功

認識しました。

どうもHDD内の回路が邪魔していたらしい。

HDDドライブ直差しでよく単純明快でした。

5.直差しのままだと不安なのでケースの改造

ケーブルをつけたまま元のケースに収まるように改造しました。

ケーブルの出口に穴をあけただけです。

6.内臓ハードディスクが壊れたらHDDドライブをFAT32でフォーマットし入れ替えるだけで直せそうな気がします。壊れた時にやってみよう。

結局、私のオリジナル工作はケース改造だけでした。

PCカード冷却ファンの自作 ― 2011/08/23

冷却ファンなしのノート用にPCカードを使って冷却ファンを作ってみました。

既に、いくつかの事例紹介があり、それも参考にさせていただきました。

しかし、その事例だとノートPCでは数秒ファンが回って止ってしまう問題があります。PCカード冷却ファンには電源しか配線されていないとカードが刺さっていないと判断して省エネ機能が給電を中止するのだと思います。また、ファン用の穴をきれいにあけるのも大変です。

そこで、今回の自作品では以下の2つの点を改善しています。

1)ノートPCから継続的に給電させる → 配線を工夫する。

2)PCカードの穴あけ加工不要にする → コンパクトフラッシュPCカードアダプタを使う。

1.まず完成品をお見せします。

左が裏側、右が表側です。

なかなか、コンパクトにできています。

2.使用材料の説明

・超薄型ファン(5mm厚)1つ

Custom design社の超薄型マイクロファンを使いました。(126円+送料80円)

以下のサイトで購入できます。

http://denshi.shop-pro.jp/?pid=26755477

・不要なPCカード1枚

ジャンク品を100円で購入

・不要なコンパクトフラッシュPCカードアダプタ

ジャンク品を100円で購入

材料費合計:約400円

3.作成準備

1)コンパクトフラッシュPCカードアダプタを3枚におろします。

アルミのカバーは両面テープか接着剤で張り付いているだけなので、隙間にカッター

をいれてテープか接着剤を切り離していきます。

2)PCカードも同じく3枚におろします。

同様にカッターではがします。

はがしたら両面テープや接着剤の残骸はきれいに取り除いておいた方が組み立てたがきれいにできます。

これで使用材料は揃いました。

実際に使用するのは、コンパクトフラッシュPCカードアダプタ本体と下カバー1枚と、PCカードアダプタのカバーの上カバー1枚です。

PCカードアダプタのカバーはファンを貼り付けるための天板に使います。

4.作成手順

ここからは、写真を撮っていなかったので、図解で説明します。

1)コンパクトフラッシュPCカードアダプタ本体にはスライド式のピンカガードがあります。

これを取り外します。バネでスライドする仕組みですが、本体を壊さないように曲げながら外すか、ニッパーなどで壊してピンを丸出しにします。

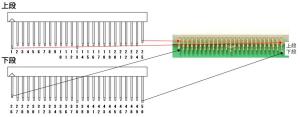

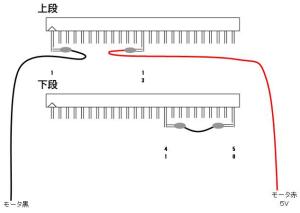

2)ピンのレイアウトの説明

ピンは上段と下段に25本ずつ並んでいて何本かは長くなっています。

上段左から1~25、下段左から26~50番になります。

3)不要なピンを折り短くします。

ニッパーなどでカットすると汚くなります。毛抜きでピンを根元(色の変わり目)をつまみ、上にまげて横にひねるときれいに折れます。1、13、41、50の4本は残します。

4)このをた4本のピンを折り曲げて半田付けし易くします。

ピン間隔が狭いのでこのようにするといいでしょう。もし、すべて折ってしまったら注意して半田付けしてください。

5)配線をします。

1と50ピンはアース(GND)で、13ピンは5V電源で、41ピンはレディ/ビジーピンです。

・1ピンにファンの黒線を、13ピンにファンの赤線をつなぎます。

・41と50ピンをつなぎます。

これは、ノートPCに回路があるを思わせるためです。

6)組立です。

・最初に、コンパクトフラッシュPCアダプタ本体とPCカードの蓋を接着します。

PCカードの蓋の端に余計な出っ張りがあると邪魔なのでやすりなどで取り除きます。

ファンがぶらぶらしているので断線しないように注意してください。

(私は慎重にゼリー状の瞬間接着剤で貼り付けました。)

・次に、上蓋がしっかりついたら蓋の裏にファンを接着します。

ファンが少し小さいので隙間ができます。そこから空気が入り込むと冷却効果が低下しそうなので何かで塞ぎます。(私は壊したPCカードの残骸を削って張りつかました。)

・裏蓋を貼り付けます。

裏蓋が13ピンに接触しないように裏側にセロテープなどを張って絶縁しておきます。

これで、接着剤が乾けば完成です。

5.動作確認

1)パナソニックのLet's Note CF-Y4に差すとファンが連続して回りました。(成功)

6.参考サイト

これを作るあたり以下のサイトを参考にさせていただきました。

7.注意事項

1)カードを認識させるために41と50ピンをつなぎましたが、害のなさそうな制御

ピンをアースすれば認識するのではないかというアマチュア技術者判断です。

その他の制御ピンも実験しましたが、このピンだけだ成功しました。

2)このファンカードを差したままリブートすると、なぜかXP画面がでて消えるまでの

時間が長くなります。(カードなし:30秒 カードあり:2分)

ブート時にカードからの応答をタイムアウトするまで待っているような感じです。

よって、ブート時はカードを抜いておいたほうがいいです。

3)41と50ピンをつなぐのはただアースしているだけないので問題ないと思います。 専門家の方でもっと正当な方法をご存知であれば公開してください。

4)パナソニックのLet's Note CF-Y4でしか確認していません。

8.おわりに

あくまでも、アマチュアの工作ですので試される方は自己責任でお願いします。

もう少し小さいファンが見つかれば、コンパクトフラッシュカードにファンを埋め込むトライをしてみたいと思います。